|

|

Epifania del Signore

(solennità: 6 gennaio)

|

|

In Terra Santa - Cronaca dalla "Custodia". [vedi (sito Terra Santa)] In Terra Santa - Cronaca dalla "Custodia". [vedi (sito Terra Santa)] |

|

L’Epifania è una festa molto antica, che ha la sua origine nell’Oriente

cristiano e mette in risalto il mistero della manifestazione di Gesù

Cristo a tutte le genti, rappresentate dai Magi che vennero ad adorare

il Re dei Giudei appena nato a Betlemme, come narra il Vangelo di San

Matteo (cfr 2,1-12). Quella “luce nuova” che si è accesa nella notte di

Natale (cfr Prefazio di Natale I), oggi incomincia a risplendere sul

mondo, come suggerisce l’immagine della stella, un segno celeste che

attirò l’attenzione dei Magi e li guidò nel loro viaggio verso la

Giudea.

La parola epifania viene dal greco e significa semplicemente rivelazione, manifestazione e già i Greci la riferivano a divinità.

La visita dei Magi fu la rivelazione al mondo.

|

|

|

|

Tutto il periodo del Natale e dell’Epifania è caratterizzato dal tema

della luce, legato anche al fatto che, nell’emisfero nord, dopo il

solstizio d’inverno il giorno riprende ad allungarsi rispetto alla

notte.

Ma, al di là della loro posizione geografica, per tutti i popoli

vale la parola di Cristo: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non

cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12). Gesù è il

sole apparso all’orizzonte dell’umanità per illuminare l’esistenza

personale di ognuno di noi e per guidarci tutti insieme verso la meta

del nostro pellegrinaggio, verso la terra della libertà e della pace, in

cui vivremo per sempre in piena comunione con Dio e tra di noi.

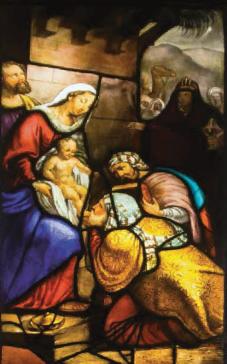

a Sinistra: Sandro Botticelli Adorazione dei Magi (tempera su tavola - 1482 ca)

Washington, National Gallery of Art a destra: l' Adorazione dei Magi in una vetrata del Duomo di Milano (XIX sec.) L’annuncio

di questo mistero di salvezza è stato affidato da Cristo alla sua

Chiesa. "Esso – scrive San Paolo – è stato rivelato ai suoi santi

apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che le genti sono chiamate,

in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso

corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo"

(Ef 3,5-6). L’invito che il profeta Isaia rivolgeva alla città santa

Gerusalemme, si può applicare alla Chiesa: "Alzati, rivestiti di luce,

perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te.

Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i

popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te"

(Is 60,1-2).

È così, come dice il Profeta: il mondo, con tutte le sue

risorse, non è in grado di dare all’umanità la luce per orientare il suo

cammino. Lo riscontriamo anche ai nostri giorni: la civiltà occidentale

sembra avere smarrito l’orientamento, naviga a vista. Ma la Chiesa,

grazie alla Parola di Dio, vede attraverso queste nebbie. Non possiede

soluzioni tecniche, ma tiene lo sguardo rivolto alla meta, e offre la

luce del Vangelo a tutti gli uomini di buona volontà, di qualunque

nazione e cultura.

|

|

Dei Magi, Matteo ci racconta la visita e l'adorazione al Bambino. Ma su di loro, sui Magi, quello che dice è davvero pochino; non

dice i loro nomi e nemmeno quanti erano (Matteo elenca tre doni, non tre

persone), non dice chi erano (e tantomento che erano "re") e quel "giunsero da oriente" è davvero

vago sulla loro provenienza (e poi: vicino, lontano...).

Ma nei secoli si è formata una consolidata tradizione secondo la quale diciamo

che i Magi erano "re" (o quantomeno persone importanti), che erano di razze

diverse e che si chiamavano Melchiorre, Baldassarre e Gaspare; essendo

"importanti" si muovevano sicuramente con molte persone al seguito.

Una delle più antiche immagini dei Magi (che non c'è più) merita una citazione speciale: nell'anno 614 i

Persiani di re Cosroe invasero quella che oggi chiamiamo Terra Santa e vi distrussero tutte le chiese e i conventi, molto numerosi anche se parliamo di cose vecchie di millequattrocentododici anni. Risparmiarono però la Basilica della Natività, a Betlemme, perché vi si trovava un mosaico che appunto raffigurava i Magi con indosso abiti "persiani". Gli invasori li ritennero loro antenati, ciò che li indusse a rispettare l'intera costruzione.

In realtà in altre culture vengono attribuiti nomi diversi, però quasi sempre sono tre.

I

tre Re Magi, particolare del mosaico Maria col Bambino attorniata da angeli.

di scuola ravennate italo-bizantina (VI sec.) nella Basilica di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna. I Magi vi sono indicati coi nomi di Balthassar, Melchior, Gaspar, scritti in alto

Quello che è documentato, o, meglio, che man mano che ci avviciniamo ai tempi

nostri è meglio documentata è la storia dei loro resti, divenuti

reliquie. Anche qui in realtà si parte da mera tradizione, forse pura leggenda e

si ascrive a Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino (quello del famoso

Rescritto di Milano) l'aver rintracciato i resti dei Magi durante le sue molte e

fruttuose ricerche di reliquie in Terra Santa e di

averli fatti trasportare a Costantinopoli (oggi Istanbul), allora capitale dell'Impero.

Secondo una certa tradizione, i Magi sarebbero morti a Gerusalemme dove sarebbero tornati dopo la Crocifissione di Gesù.

L'imperatore Costante - più o meno nell'anno 344 - avrebbe poi affidato i resti al

vescovo di Milano Eustorgio (santo) che dopo la sua nomina si era recato a Costantinopoli

per rimettere il precedente mandato di governatore; Eustorgio li portò a

Milano con l'intenzione di custodirli nella cattedrale dell'epoca (Santa Tecla, ubicata dove ora c'è piazza del Duomo)

ma, si racconta, dalle parti di Porta Ticinese il carro che trasportava il pesantissimo

sarcofago si bloccò nel fango e non ci fu verso

di farlo più muovere. Eustorgio interpretò il fatto come un segno divino e

decise di far costruire proprio in quel luogo una chiesa dove

custodire le reliquie (ed esservi poi sepolto lui stesso); quella chiesa non c'è

più ed al suo posto sorge la

basilica di Sant'Eustorgio nella quale ancora oggi si trova il

colossale

sarcofago di pietra (risalente al tardo Impero Romano) che avrebbe dovuto

contenere le reliquie. colossale

sarcofago di pietra (risalente al tardo Impero Romano) che avrebbe dovuto

contenere le reliquie.

Diciamo "avrebbe dovuto", perché l'imperatore Federico Barbarossa, dopo aver conquistato

Milano e distrutto la chiesa (e tante altre cose; siamo nel 1162, cioè ottocentosessantaquattro anni fa) riuscì a trovare i

resti, benché fossero stati nascosti; questi nel 1164 furono fatti trasportare

dall'arcicancelliere

imperiale Rainaldo di Dassel nel Duomo di Colonia (di cui Rainaldo stesso era arcivescovo) e lì si trovano tuttora.

[foto a fianco]

Dalle nostre parti erano rimasti solo dei minuscoli frammenti, quelli che

Sant'Ambrogio a suo tempo aveva donato alla sorella Marcellina (santa) che viveva in una residenza nella zona

dell'odierna Brugherio e nel tempo divenuta monastero intitolato a Sant'Ambrogio. E qui

cominciamo a trovare qualche conferma documentale di quello che è poi successo.

Dopo qualche bega con l'arciprete di Monza le tre piccole reliquie vennero

solennemente traslate (anno 1613) nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Brugherio dove anche il cardinale Federico Borromeo le "inventariò" nel 1621

(in un piccolo reliquiario di fine fattura); e lì si trovano tuttora, dopo quattrocentotredici anni, assieme a tre piccole reliquie di Sant'Ambrogio, San Carlo e San Bartolomeo (incastonate nella base). Siamo ormai all'Epifania

dell'anno 2013 quando il cardinale Angelo Scola ha inaugurato un nuovo altare

intitolato ai "Cercatori di Dio" con una copia fedele del reliquiario,

tradizionalmente

esposto solo il 6 gennaio; la lunetta in basso è di quell'altare.

A sinistra: Giovanni Paolo II in raccoglimento nel Duomo di Colonia (dietro l'altare si vede il grande reliquiario)

a destra particolare del collare del borgomastro di Colonia; il simbolo dei borgomastro (corrispondente al nostro sindaco) è un ricco collare che sostiene un grande medaglione con gli emblemi della città; a Colonia il medaglione è sostituito dalla sagoma dei Magi.

L'omaggio del card. Tettamanzi con il tradizionale "bacio agli Umitt" per l'Epifania del 2010

nella chiesa di Brugherio; Sopra, nella lunetta: Sant'Ambrogio dona le reliquie alla sorella, Santa Maracellina (che certo non erano nel reliquiario di oggi, qui nella foto di sinistra)

E la parte principale delle reliquie? Sono ancora oggi conservate nel prezioso reliquiario

posto dietro l'altare maggiore del Duomo di Colonia, in Germania.

Solo nel ventesimo secolo e dopo molti tentativi, anche di personaggi importanti, Milano riuscì ad ottenere la restituzione di una parte di quello che

il Barbarossa si era preso; il 3 gennaio del 1904, infatti, il cardinale Andrea

Carlo Ferrari, Arcivescovo di Milano, fece solennemente ricollocare alcuni frammenti ossei delle spoglie dei Magi (due fibule, una tibia e una vertebra), offerti dall'Arcivescovo di Colonia Fischer, in Sant'Eustorgio

dove furono posti in un'urna di bronzo accanto all'antico sacello vuoto con la scritta

Sepulcrum Trium Magorum ("tomba dei tre Magi"), dove sono ancora, dopo centoventidue anni.

La cuspide del campanile di Sant'Eustorgio con la stella e il grande sarcofago all'interno della basilica, con la scritta in latino

"sepolcro dei tre Magi"

L'immagine accanto al titolo è la pala dell'Altare dei Magi nella chiesa di San Bartolomeo (parrocchiale) di Brugherio.

|

| dicembre 2013 (pag. 3119) |

- invio alla redazione di segnalazioni su questa pagina -

www.comunitasantiapostoli.it |

gr. 3855 |