|

|

Santa Lucia

- memoria: 13 dicembre -

(ma nel rito ambrosiano quest'anno cede alla domenica) |

|

Lucia era una ragazza siracusana di famiglia benestante,

promessa giovanissima ad un giovane della sua città. In quell'epoca Siracusa era una

città ancora importante dopo aver attraversato un periodo di splendore;

vi era già diffuso il Cristianesimo, portatovi da

Marziano (vescovo e santo) inviato in Sicilia da San Pietro. Nell'anno

61 vi aveva sostato anche San Paolo, durante il suo viaggio verso Roma.

Del padre di Lucia si sa solo che morì quando la figlia era ancora piccola, e forse si chiamava Lucio; più che saperlo lo si

suppone per via dell'uso dei Romani di dare alle figlie il nome del padre. Della madre si sa che si chiamava Eutichia

(o Eutychie) e che da decenni soffriva di gravi emorragie che non era riuscita a curare in alcun modo. Lucia volle portarla a Catania, in pellegrinaggio sulla tomba di Sant'Agata, per la ricorrenza del martirio avvenuto esattamene cinquant'anni prima [cenni sulla Santa]. Era infatti il 5 febbraio del 301.

In quel giorno fu letto proprio il brano evangelico che narra dell'episodio dell'emorroissa (che soffriva proprio dello stesso male di Eutichia) guarita appena ebbe toccato la veste di Gesù. Lucia spinse la madre ad avvicinarsi con fede e a toccare il sepolcro della martire Agata, poi le due donne rimasero a lungo in preghiera lì vicino, tanto che Lucia si assopì; nel sonno le parve di vedere Agata che le diceva di non chiedere a lei la guarigione della madre, perché già vi aveva provveduto la sua fede.

Quando si svegliò raccontò il sogno alla madre ed in effetti

questa era guarita; per Lucia era il momento giusto di confidarle la sua volontà di consacrarsi a Cristo, votarsi alla verginità e rinunciare a beni terreni, cosa che Eutichia accettò solo dopo molte insistenze.

Tornata a Siracusa, Lucia ruppe il fidanzamento con il giovane cui era

promessa e cominciò a distribuire i beni della sua cospicua dote ai poveri. Ma il fidanzato non digerì

il fatto di essere stato abbandonato ed accusò la ragazza, davanti al prefetto romano Pascasio, di essere cristiana.

Eravamo sotto il dominio dell'imperatore Diocleziano, grande persecutore dei Cristiani. Agata era stata martirizzata ai tempi dell'imperatore Decio, altro persecutore.

Lucia venne arrestata e malgrado le minacce e le torture rifiutò di abiurare la propria Fede. Fu una vera sfida a

Pascasio che volle per forza piegare quella ragazza che si ribellava al suo volere e la condannò alla prostituzione. La risposta della ragazza - una vera sfida - fu che, quale che fosse stata la violenza che avesse subito il suo corpo, lei sarebbe rimasta incontaminata nello spirito e nella mente, al che

Pascasio non fece complimenti e ordinò che fosse trascinata alla sua condanna. Ma non ci fu verso

di muoverla; lei era diventata così pesante che niente e nessuno riuscì a portarla via. L'esasperato Pascasio ordinò che venisse

coperta di pece e resina e quindi bruciata, ma il fuoco non la prese, sicché fu alfine decapitata.

Ma lei ebbe il tempo di dire agli astanti che la persecuzione dei Cristiani

sarebbe presto terminata e che con la morte di Diocleziano vi sarebbe

stata pace per loro; ricordò anche che Siracusa l'avrebbe sempre onorata

così come la vicina Catania onorava Agata. [a

sinistra: affresco di Santa Lucia, nelle catacombe di San Giovanni a

Siracusa] Pascasio non fece complimenti e ordinò che fosse trascinata alla sua condanna. Ma non ci fu verso

di muoverla; lei era diventata così pesante che niente e nessuno riuscì a portarla via. L'esasperato Pascasio ordinò che venisse

coperta di pece e resina e quindi bruciata, ma il fuoco non la prese, sicché fu alfine decapitata.

Ma lei ebbe il tempo di dire agli astanti che la persecuzione dei Cristiani

sarebbe presto terminata e che con la morte di Diocleziano vi sarebbe

stata pace per loro; ricordò anche che Siracusa l'avrebbe sempre onorata

così come la vicina Catania onorava Agata. [a

sinistra: affresco di Santa Lucia, nelle catacombe di San Giovanni a

Siracusa]Era il 13 dicembre, data accettata ormai

universalmente, ma di quale anno si discute un po'. Diciamo 304, ma non

tutti gli storici si trovano d'accordo (andiamo indietro di millesettecentoventidue anni e le cronache di quei tempi sono sovente affidate alla tradizione o a documenti successivi e talvolta non

sono in accordo fra di loro).

Certo è che il culto di Santa Lucia è antichissimo e quantomeno al medioevo

risale il culto di Santa Lucia quale patrona della vista (l'iconografia già nei secoli XIV e XV

ce la mostra mentre tiene gli occhi in mano o su un piattino o in una

coppa). Secondo taluni già nell'anno 310 sul luogo della sepoltura di

Lucia sarebbe sorta una basilica; se non proprio quell'anno certamente

fu molto presto. E il culto si diffuse velocemente in tutta la Sicilia e

quindi altrove; papa Gregorio I Magno (sec. VI÷VII) ne incluse il nome nel Canone

della Messa.

Ma c'è un'altra città che considera la Santa come "sua":

Venezia. Nelle chiese - e non solo - veneziane non si contano le

rappresentazioni della Santa, da sola oppure no. E nella chiesa

intitolata ai Santi Geremia e Lucia, sul Canal Grande a pochi minuti

dalla stazione ferroviaria, è conservata l'urna contenente i resti della martire

siracusana. La loro storia è complessa, simile a quanto si dice per

Sant'Agata.

Dopo essere rimasto a Siracusa per molti secoli, il corpo fu

portato in un luogo segreto (anno 878) per nasconderlo ai Saraceni che

avevano conquistato la Sicilia.

Nel 1039 il generale bizantino Maniace

riuscì a cacciare i Saraceni e

portò le reliquie della Santa a

Costantinopoli, forse su ordine degli imperatori Basilio e Costantino

(anche se alcuni tracciano un percorso un po' diverso, con una

permanenza a Metz, in Francia); ma non c'era

pace per la povera Lucia che da Costantinopoli fu infine portata a

Venezia, chi dice dal Doge Pietro Centranico (1026), chi dice dal Doge

Enrico Dandolo (in seguito al sacco della città nel 1204, durante la IV

Crociata). Poco importa. Il corpo fu collocato in San Giorgio

Maggiore il 18 gennaio 1205 (prima della costruzione della chiesa che

vediamo noi), ma un grave incidente durante uno dei numerosi pellegrinaggi

(1279?) nell'isola consigliò lo spostamento in città e fu scelta la chiesa di

Santa Maria Annunziata (la "Nunciata") nel sestiere di Cannaregio dove

l'urna fu traslata con solenne processione del 18 gennaio 1280.

Alcuni frammenti si trovano in diverse altre località (Siracusa, Roma, Napoli, Milano, Verona, Padova, Montegalda di Vicenza e a Venezia stessa, nelle chiese di San Giorgio Maggiore, dei SS. Apostoli, dei Gesuiti e dei Carmini).

Anche la nostra Parrocchia di Cornaredo conserva due piccole reliquie.

La chiesa demolita nel 1861 (vedi sotto) e la scritta

sull'abside della chiesa attuale (entrambe sul Canal Grande presso l'odierna stazione ferroviaria,

che infatti è denominata "Venezia S.L." ovvero "Venezia Santa Lucia")

Seguirono altre

vicissitudini, fra cui una bega fra due ordini di monache e le solite imposizioni napoleoniche, fino a che

(11 luglio 1860) si dispose la definitiva collocazione nella chiesa di

San Geremia, che da allora fu intitolata anche "Santa Lucia".

Curiosità vuole che si citi il motivo dell'ultimo

spostamento: si era deciso di demolire la chiesa di Santa Lucia ove in

quel momento si

trovavano le reliquie, per consentire l'ampliamento della stazione

ferroviaria, che prese giustappunto il nome Venezia Santa Lucia, mantenuto tuttora.

La chiesa

e il convento annesso - demoliti nel 1861 - sorgevano infatti ove ora si trova il piazzale della

stazione, in riva al Canal Grande.

La devozione popolare ascrive ad alcuni episodi

leggendari il particolare culto quale patrona della vista, ma forse più

semplicemente fu l'accostamento Lucia = luce (quindi: occhi). È certo

che nell'iconografia già da molto tempo - come accennato sopra - la Santa

viene spesso

rappresentata con i suoi propri occhi posti su un vassoio, o in un vaso

o anche in mano. Quindi: protettrice degli occhi e della vista.

|

|

Da qualche anno si vocifera di una nuova

traslazione del corpo della Santa, o quantomeno è ciò che vorrebbero i

Siracusani desiderosi di recuperare la loro Patrona (ne abbiamo chiesto notizie sul posto, a Venezia; non è il caso di riportare testualmente la risposta che abbiamo ricevuto, molto "spontanea" oltre che chiara). Un

evento straordinario si è comunque già verificato nel dicembre 2004 quando il corpo

di Santa Lucia è tornato nella sua città e vi è rimasto qualche giorno in occasione delle

celebrazioni per il 1700° anniversario del martirio.

|

|

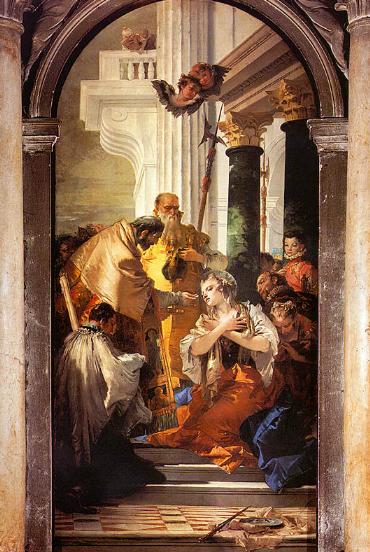

Sopra: l'altare della chiesa dei Santi Geremia e Lucia, a

Venezia, con l'urna ove è conservato il corpo

A sinistra: L'ultima Comunione di Santa Lucia - pala d'altare (1746-48) di Giambattista Tiepolo, nella chiesa dei Santi Apostoli, Venezia

|

La maschera della Santa nella chiesa

Santi Geremia e Lucia, Venezia A destra: Comunione di Santa Lucia - Anonimo veneziano del XVI sec., nella chiesa dei Santi Geremia e Lucia, Venezia

|

|

|

Le tradizioni che si rifanno alla Santa degli occhi sono numerose, in Italia e all'estero. Fra le tradizioni italiane legate alla Santa degli occhi segnaliamo Verona, anche se quello che ne è rimasto è l'aspetto più banale:

i Banchéti de Santa Lussìa, in piazza Bra (dove si trova

l'Arena). La tradizione risale al XIII secolo, quando l'intervento della

Santa fu invocato per far cessare una pericolosa malattia agli occhi che

colpiva soprattutto i bambini; l'invocazione fu accompagnata da un

pellegrinaggio nel giorno della sua festa con i bambini scalzi fino alla

chiesa a lei dedicata (che si trovava nell'attuale corso Porta Palio);

ma in dicembre faceva un freddo cane e per convincere i bambini fu loro

promesso che Santa Lucia avrebbe riempito le loro scarpe di doni e

dolci. Vinta l'epidemia, il pellegrinaggio rimase negli anni, anche se

ne divenne mèta la chiesa di Sant'Agnese in luogo della ormai non più

esistente chiesa di Santa Lucia. Con il passare dei secoli era cessato

l'uso del camminare a piedi nudi, ma i bimbi venivano ugualmente accompagnati

nella chiesa di sant'Agnese (ormai demolita anch'essa, nel 1837, per far

posto all'attuale Municipio, in piazza Bra). Resta la faccenda dei doni

e dei dolciumi, che si è anzi sviluppata dando vita all'attuale

tradizionale "fiera" dove si trova di tutto.

La tradizione dei doni ai bambini è diffusa anche in altre località (la

Santa viene descritta perfino in compagnia del "fido asinello" che l'aiuta a portarli).

Ma

anche all'estero vi sono forti tradizioni che

si rifanno alla Santa siracusana. La maggiore di queste è forse in Svezia dove il

mattino del 13 dicembre viene "illuminato" da migliaia di bambine e

ragazze in lunghe vesti bianche guidate da una "Santa Lucia" con alcune

candele sulla testa. Donano dolcetti, cantano e visitano chiese, scuole,

ospedali e luoghi di lavoro in tutto il Paese. Viene anche eletta una

"Santa Lucia" nazionale, che sfila a Stoccolma con cavallo e

carrozza; qui al corteo vengono invitati

anche i Premi Nobel insigniti tre giorni prima (desiderio dello stesso Alfred Nobel).

Ma ogni città sceglie

una propria "Santa Lucia"; ed è una vera competizione.... Ma

anche all'estero vi sono forti tradizioni che

si rifanno alla Santa siracusana. La maggiore di queste è forse in Svezia dove il

mattino del 13 dicembre viene "illuminato" da migliaia di bambine e

ragazze in lunghe vesti bianche guidate da una "Santa Lucia" con alcune

candele sulla testa. Donano dolcetti, cantano e visitano chiese, scuole,

ospedali e luoghi di lavoro in tutto il Paese. Viene anche eletta una

"Santa Lucia" nazionale, che sfila a Stoccolma con cavallo e

carrozza; qui al corteo vengono invitati

anche i Premi Nobel insigniti tre giorni prima (desiderio dello stesso Alfred Nobel).

Ma ogni città sceglie

una propria "Santa Lucia"; ed è una vera competizione....Decisamente più recenti le manifestazioni in Danimarca (paese forse non molto religioso e comunque

luterano) dove l'inizio delle celebrazioni ha una data di nascita

precisa: 13 dicembre 1944. Qualcuno ebbe l'iniziativa di "importare" le

tradizioni svedesi per illuminare con la Santa "portatrice di luce" il buio

di quel Paese, in quel periodo "oscurato" dall'occupazione militare

tedesca (in pratica la prima edizione fu una significativa manifestazione

patriottica).

Naturalmente è a Siracusa che si fanno le cose più

in grande. Là cominciano tredici giorni prima (la tredicina,

preghiere e eventi a contenuto religioso) fino ai vespri solenni della

vigilia. Il giorno 13 processione con il simulacro della Santa e che

dura diverse

ore, con soste e festeggiamenti diversi, ovviamene con fuochi

artificiali, sirene delle navi, ecc.. Ma non basta, perché il giorno

20, per la cosiddetta ottava altra giornata di festa con altra

lunga processione fino a che, solo a tarda sera, il simulacro viene

riposto nella sua cappella. Ma solo fino ad aprile, però, perché i

Siracusani ricordano con grande partecipazione anche un miracolo del

1735 (sudorazione di una statua di marmo della Santa) e poi ancora in

maggio quando la festa dura per due domeniche per ricordare la fine di

una grave carestia del 1646, fine che i Siracusani attribuiscono

all'intercessione della loro Santa. E siccome - secondo la leggenda -

l'arrivo delle navi cariche di grano fu annunciato da una colomba che

volò nella Cattedrale piena di gente, ecco che la ricorrenza viene

chiamata Santa Lucia re quagghie (quagghie = colombe); e

infatti di quagghie ne vengono liberate alcune centinaia.

Il pesante simulacro di Santa Lucia, appena uscito dalla Cattedrale di Siracusa, si avvia per una delle processioni in suo onore sorretto dai berretti verdi, suoi "portatori ufficiali".

E da noi? Nella Parrocchia di Cornaredo Santa Lucia è presente con ben due reliquie. Una di esse è inserita in una serie di quattro reliquiari del IX secolo donati alla Parrocchia dall'Arcidiacono della metropoli milanese il 12 gennaio 1816. L'altra, un ex ossibus, è incastonata in una dei quattro mezzi busti donati dall'Arcivescovo di Milano Aloisio Nazzari di Calabiana il 3 dicembre 1870 (gli altri busti sono di Sant'Apollonia, Sant'Agata e Sant'Agnese).

E che vuol dire il vecchio detto "Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia"? Nulla.

Era forse vero una volta, quando, prima della riforma voluta nel 1582 da

papa Gregorio XIII, vigeva il calendario giuliano; allora il

solstizio d'inverno - cioè il giorno più corto dell'anno - cadeva attorno alla ricorrenza di Santa Lucia, dopo

la quale le giornate tornavano ad allungarsi... verso la luce.

|

| ottobre 2018 (pag. 3036) |

- invio alla redazione di segnalazioni su questa pagina -

www.comunitasantiapostoli.it |

gr. 3715 |